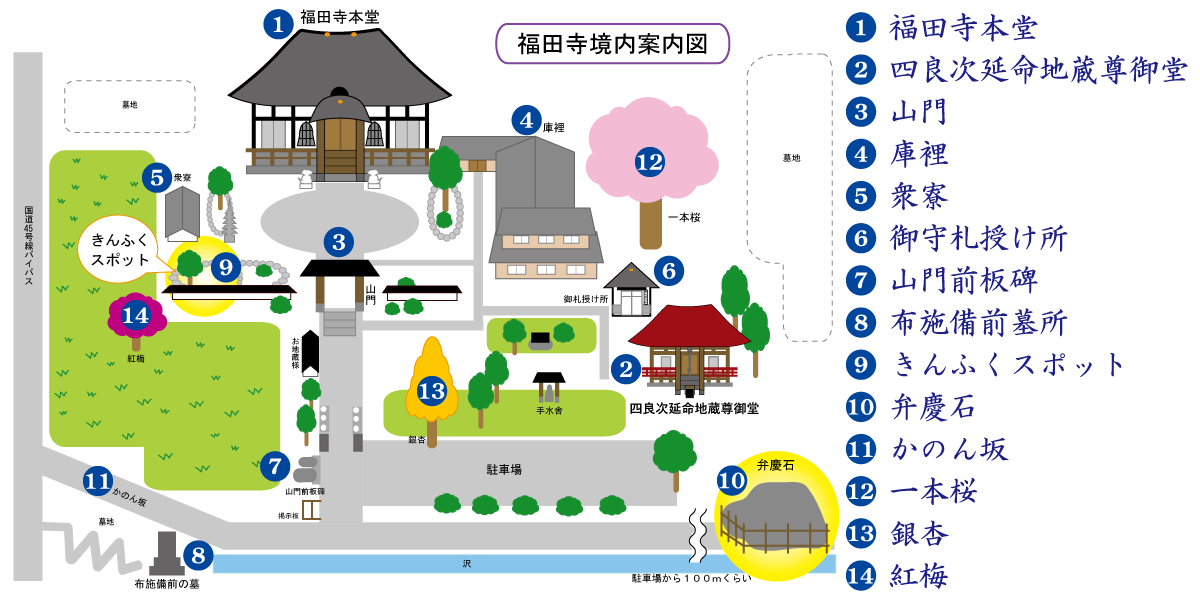

境内マップ

福田寺本堂

福田寺の本堂です。

明治時代に建てられ、今もその姿を残しています。

その為、土台など昔の作り方が見て取れます。

本堂には御本尊様や御開山様、道元禅師様や瑩山禅師様などが祀られています。

葬儀や供養、お寺で行う結婚式である仏前式など様々な法要がこの本堂で行われます。

四良次延命地蔵尊御堂

昭和52年に建てられた、四良次延命地蔵尊と高屋観音が祀られている御堂です。

合格祈願や必勝祈願、独自の湧泉祈願など御祈祷・御祈願はこちらでおこないます。

御祈祷に関してはこちらでご確認ください → ご祈祷案内

山門

門を通り過ぎていくと階段があり、そこに山門があります。

寺院は本来、山に建てられていました。

その名残で平地に建っていても山号を付けて呼ばれています。

福田寺の山号は「金峰山」です。

本堂と対にしたような門構えで、そこを通り抜けると今までとは違った感覚を味わえる門です。

この山門をくぐり抜けると、本堂、庫裡、きんふくスポットへ行くことができます。

庫裡

平成4年に建てられた福田寺の庫裡です。

庫裡とは、仏教寺院における伽藍のひとつで、寺院の僧侶の居住する場所となっています。

また、大規模寺院では独立した建物であるが、一般寺院では寺の事務を扱う寺務所と兼用となっていることが多く、福田寺でもそのようなつくりになっています。

禅宗の寺院では、伽藍の守護として韋駄天が祀られていること多くあります。

衆寮

坐禅をする僧堂に対し、僧が経や語録を読み、修行を深める自習用の建物が衆寮です。

僧が看経(かんきん)したり、説法を聞いたり、あるいは喫茶などを行う場所として使われていました。

御守札授け所

福田寺で取り扱うお守りの授け所です。

合格御守や縁のお守りなど様々なご利益があるお守りを取り揃えておりますので、是非お立ち寄りください。

御守の種類はこちらで確認してください → 授与品

山門前板碑

北上川改修工事中に発見された南北朝時代の板碑です。

この板碑に関して説明した看板があり、その内容を記載します。

「北上川改修工事中の大正9年(1920年)3月、旧堤防切り取り工事現場(柳津大橋上流約150m地点)から大きな板碑が発見された。

高さ225㎝、幅105㎝、厚さ20㎝もあった。

碑面には上部中央より向かってやや左側に阿弥陀如来と蓮台がある。

碑面の釣合から考えて右側にも種子と四句の偈が刻んであったと思われていますが、剥離していて不明である。

中央に南無阿弥陀仏とあり、すぐ下には蓮台が刻まれている。 また、種子の上部には瓔珞(仏像の天蓋)も見られる。

記念銘は「観応3年2月」(北朝年号、1352年)とある。

掲は四句の「一念弥弥陀仏 即滅無量罪 現世無比楽後世清浄土」(一たび弥陀仏を念ずれば、即ちに無量の罪を滅ぼし、現りに無比の楽を受く、後世は清浄土なり)とある。

「一念弥弥陀仏・・・」の偈からみて、浄土宗関係の逆修塔婆であろう。

北上川堤防下にあった柳津旧市街地の地中約2.5mのところから、南北朝時代の板碑が発見されたと言うことは、当時この地に財力、権力のある人物がいたことを物語るものであるが、施主名は剥落していて知ることはできない。

板碑の発見された地点から推察して造立当時の集落は、北上川の洪水で2.5mの沖積土の下に埋もれ、その後、江戸時代に至る長い間に以前と同じような集落に復興したことも考えられる。

なお、碑の裏面には、発掘のいきさつや当時の関係者の氏名が追刻されている。」

布施備前墓所

146年間領主を勤めた布施家の幕藩体制時代最後の殿様、布施備前様。

「心優しいお殿様」と家臣達から慕われていました。

大正の始め土地などを売却した代金は布施家の家臣、足軽から殿様まで、全て分け隔てなく均等に分けたといわれています。

明治維新後、家臣と同様に苦難の道を歩んできた殿様は、自分だけ豊かになるなどできなかったといいます。

今も福田寺入口の山の上から、家臣団と奥方と一緒に柳津を見守り続けています。

きんふくスポット

福田寺本堂近くにある「きんふくスポット」です。

金運のご利益があるといわれており、「金運御守」を手にかざしている姿を多くみることができます。

ここの地域は、昔から金が取れるという言い伝えがあります。

その金脈の側に多くの水がながれており、その水がこの場所に流れ込んでいると考えられています。

金のエネルギーを吸い込んだ水が溜まって、表面にでてくるため「金運」のご利益があるといわれるようになりました。

弁慶石

歴史上の人物である武蔵坊弁慶が立ち寄った場所といわれています。

全国各地に弁慶が立ち寄った場所というものが存在し、ここ福田寺にも沢沿いを少し歩いたところに弁慶石があります。

この弁慶石には「弁慶の足跡」があるとの言い伝えがあり、その足跡は大きなもので、武蔵坊弁慶の人物像が思い描けます。

手をかざすことで「才能開花」のご利益や身体の浄化に良いと伝えられ、そのご利益を受けることできるといわれています。

かのん坂

福田寺に来るとき、帰る時に必ず通る坂です。

45号線から福田寺に向けて曲がってすぐの坂です。

この坂は、人々が様々な想いを背負ってやってきて、帰る時にはまた別な想いへと変化していくのを見続けてきました。

そのような人々の想いをこれからも見続ける、通称「かのん坂」です。

一本桜

庫裡と墓地の間にある一本桜です。

毎年4月頃に見事な花を咲かせ、春を感じさせてくれます。

日本では平安時代の国風文化の影響以降、桜は花の代名詞のようになり、春の花の中でも特別な位置を占めるようになりました。

桜の花の下の宴会の花見は風物詩です。

銀杏

山門前の駐車場に面したところに銀杏(イチョウ)の木があります。

銀杏は、氷河期を生き抜いた唯一現存する種で世界古来の樹木の一つであるといわれています。

現在銀杏は、生きている化石としてレッドリストの絶滅危惧IB類に指定されています。

福田寺の銀杏は駐車場でみんなをお迎えしています。

紅梅

昔は花見といえば、梅という時代もあったほど、日本人に親しまれている花です。

曹洞宗の開祖である道元禅師が大好きだった花が、梅の花で、御詠歌の名前に「梅花」が使われるほど曹洞宗には縁が深い花です。

3月下旬から4月上旬ころが見ごろです。

金峰山福田寺

金峰山福田寺